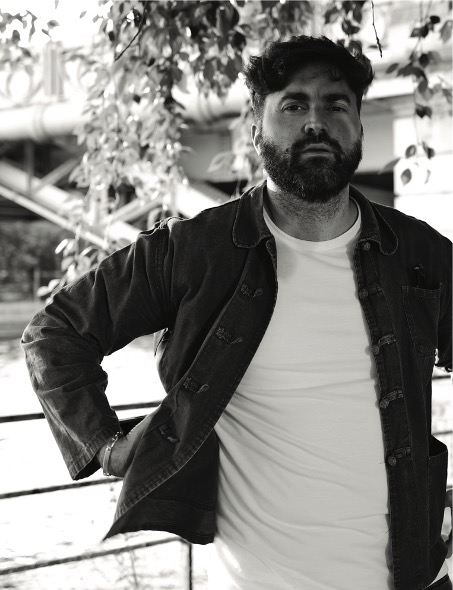

Angelin Leandri -Filmer pour interroger l’essentiel

Cinéaste autodidacte, chercheur passionné, enseignant nomade, Angelin Leandri se tient au croisement du texte et de l’image, de l’intime et du collectif. Son dernier film, Roma ind’è noi, tourné à l’occasion de la venue du pape François à Ajaccio, vient prolonger son premier documentaire Roma per noi, sur la création du cardinal Bustillo à Rome en 2023. À travers ce diptyque documentaire profondément habité, se dessine une œuvre singulière, entre observation du quotidien, et interrogation spirituelle.

Par Karine Casalta

Un ancrage insulaire tiraillé

Angelin Leandri est un homme de paradoxes assumés. Né à Bastia, il a grandi à Ajaccio, et revendique une identité corse tiraillée entre les villages du Niolu au nord, dont il défend fièrement la richesse intellectuelle, et les côtes du sud : « J’ai un ancrage très fort dans le Niolu, du côté maternel, alors que mon père, lui, est originaire de Propriano et de Bonifacio, et j’ai grandi à Ajaccio – même si j’ai toujours eu une faible distance avec cette ville. Je suis partagé entre le nord et le sud. Cela crée une identité corse presque un peu contrariée dès le départ, parce qu’on sait qu’entre le nord et le sud, il y a toujours eu des sensibilités différentes et une petite fierté liée à l’appartenance vis-à-vis de ces territoires », explique-t-il. Un tiraillement, qu’il a pourtant transformé en richesse : « Je pense que ça a beaucoup influencé mon rapport aux contradictions, à la nuance et à la recherche de la paix. »

Un regard nuancé, qu’il cultive désormais depuis Paris, où il vit, mais d’où il n’a jamais cessé pour autant d’observer la Corse et d’interroger son identité « Peut-être parce que je suis un peu exilé et que je vois la Corse de l’extérieur, je la vois donc évoluer, parfois dans un sens positif, parfois dans un sens négatif… »

De l’étude du droit à la quête de sens

Issu d’une lignée de juristes – son grand-père et son père étaient juges – Angelin Leandri a d’abord suivi le chemin familial : après une licence de droit à Corte, il poursuit ses études dans ce domaine à Paris, avant de se tourner vers l’enseignement. « J’ai renoncé aux professions judiciaires. J’ai longtemps cru que j’allais en faire un métier, mais finalement je me suis rendu compte que les aspects théoriques du droit m’intéressaient plus que l’exercice professionnel. J’avais reçu une conception du droit tournée vers l’humain, héritée de mon grand-père juge de paix, qui réglait les conflits dans les villages, en regardant les gens dans les yeux. Une conception très éloignée de l’environnement technique des juristes d’aujourd’hui dans lequel je ne me retrouvais pas. » Ce qui l’anime en effet c’est comprendre, relier, enseigner. Il reprend alors ses études choisissant de se tourner vers la sociologie, la littérature, se passionnant aussi pour l’histoire des idées, l’étude biblique des grands textes fondateurs, et la transmission. « Par la suite, j’ai donc repris des études de littérature et de sciences sociales, tout en gardant toujours un très grand intérêt pour le droit, mais pour sa partie théorique. » Devenu chercheur indépendant, c’est cet aspect du droit qu’il enseigne aujourd’hui dans différentes écoles à Paris, consacrant par ailleurs autant de temps à apprendre qu’à transmettre. « Je suis des cours pour continuer à me former en permanence. Et je reçois plus de cours que j’en donne parce que je considère que si je ne m’alimente pas en permanence, je n’ai plus rien à donner. »

Un cinéma libre et habité

C’est cette passion intellectuelle qui va le pousser en 2023 à réaliser son premier film documentaireRoma per noi. « Cette ouverture de champ disciplinaire vers la littérature, les sciences sociales, m’avait donné envie d’aller vers de nouveaux formats. Donc à partir de là, j’ai commencé par exemple à écrire pour des revues, et je me suis dit, qu’un bon format pour explorer un certain nombre de choses, ce serait le documentaire. Sauf que je n’avais aucune formation technique, aucun contact, donc je m’autocensurais. » Jusqu’au jour où l’annonce de la création du cardinal Bustillo le pousse à franchir le pas. « Je comprends alors que ça va être quelque chose de très important pour les Corses. Il se trouve que j’ai toujours eu une sorte de fascination pour les cardinaux. Pendant mes études, j’ai découvert le cardinal Jean du Bellay, proche de Rabelais. Haut prélat d’État, il incarne une époque où Église et pouvoir politique se mêlent étroitement. Une époque où l’Église et l’État moderne, qui naît à ce moment-là, se construisent ensemble en miroir. Mon intérêt a alors glissé de Rabelais à ce cardinal du Bellay, puis au cardinalat en général. Ayant toujours à cœur d’interroger mon identité corse et de m’intéresser à l’avenir de l’île, cette annonce que l’évêque de Corse soit créé cardinal est donc venue opérer une synthèse entre mon identité corse, mon souci de l’interroger dans sa période contemporaine et mon intérêt pour les cardinaux. Je me suis dit, là, j’ai une occasion de raconter quelque chose ! »

Accompagné de son cadreur, Matthieu Saintenac, Il part alors filmer à Rome avec les moyens du bord, sans accréditation, sans scénario, sans aucun contact, ni sans avoir eu aucune idée de comment il allait le faire deux semaines avant de partir.

Filmer pour interroger

« Au début, je suis parti surtout pour filmer les Romains, et les faire parler des Corses, je prends alors ce que je peux… » Brouillant les pistes du documentaire, Angelin n’hésite pas à intervenir, suggérer, mettre en scène. Il déambule avec dans son sac une mitre, une barrette de cardinal, qu’il tend parfois aux passants. « J’aime interroger les symboles, déclencher des réactions. Je ne fais pas de documentaire pour informer. Je filme pour interroger. Pour faire parler. Pour ouvrir. » Tourné avec « trois bouts de ficelle », caméra au poing, entre improvisation et déambulation, le film est ensuite monté minutieusement pendant de longs mois. « J’écris au montage plus qu’au tournage, c’est ce qui me plaît. » Et ça fonctionne ! « C’est presque un miracle, qu’avec aussi peu de moyens, et une méthode de réalisation aussi hétérodoxe, on arrive à sortir des films qui ont une visibilité et rencontrent un public. » Il en sortira ainsi un film subtil qui interroge les liens qui unissent l’île de Beauté et la ville éternelle.

En 2025, il prolonge l’exercice en réalisant Roma ind’è noi consacré à la venue du pape François en Corse. « Il y avait le désir de continuer l’histoire, de continuer à travailler sur la Corse contemporaine à partir de grands événements symboliques comme ces deux-là. » Et là encore, il filme à contre-courant : « Je savais que toutes les caméras allaient être tournées vers le pape le jour J, moi je les ai tournées ailleurs. J’ai filmé les gens. Le pape, on ne le voit que par écrans interposés, par la parole. Ce n’est pas un film sur lui, mais sur les habitants, sur leur façon de vivre l’événement. C’est un parti pris. Je voulais interroger la présence du pape par son absence, justement. Donc le film surprend aussi de ce point de vue-là… »

Formant un diptyque, ces deux documentaires mettent ainsi en lumière deux moments-clés où la Corse entre en résonance avec Rome. « Il faut voir si cette dynamique va produire quelque chose, au-delà de l’émotion. »

Au-delà de l’image

Et, se servant de l’image non comme un aboutissement, mais comme un passage, d’en appeler à un questionnement plus profond : Comment va-t-on au-delà de l’image pour s’interroger sur le message de paix qui a été transmis ? « Le pape n’est pas une image. Le pape est le vecteur vers une religion. Après, comment les gens abordent cette religion ? Chacun l’aborde différemment. Moi, je l’aborde par le texte, par la signification. (…) Les images ne sont que le vecteur vers quelque chose de beaucoup plus profond. Que ce soit le cardinal Bustillo ou la venue du pape, ce sont des vecteurs vers un certain nombre de valeurs profondes. » Et de rappeler qu’une religion n’a de valeur et n’a de sens que par le degré d’imprégnation morale qu’elle peut susciter dans une société. Car avec son film, c’est bien la société corse qu’Angelin questionne à travers la figure du pape. « Est-ce que cette visite du pape laissera une trace ? Ou sera-t-elle une parenthèse sans lendemain ? »

La tragédie du Lamparo, survenue quelques jours après le tournage avec la mort de son ami Pierre-Louis Giorgi qui apparaît dans le film, ne manque de venir hanter le propos. Ce drame a donné au film une dimension inattendue, douloureuse mais essentielle. « Si quelques jours après la venue du pape, il se passe une telle tragédie, quel est son impact ? Il faut souhaiter que cette visite du pape nous amène à éradiquer cette violence de notre vie quotidienne en Corse, parce qu’on sait à quel point elle est quotidienne. Or une société ne peut pas vivre si l’interdit du meurtre – c’est le commandement le plus important – n’est pas respecté ! » Angelin a dédié son film à son ami. « Pierre-Louis avait accepté d’y participer, il voulait faire partie du projet. Il est devenu, malgré lui, un symbole. » (…) « C’est lui qui donne à ce film son épaisseur la plus douloureuse. Il est le symbole du côté éphémère de l’événement. »

Cette perte renforce de fait la tonalité de méditation sur la mort, sur l’image, sur le souvenir qui émane par ailleurs dans le documentaire. Cette omniprésence de la mort dans les propos recueillis l’a frappé au moment du dérushage : « J’ai tourné quarante heures d’images, et dans presque toutes les interviews, les gens parlaient des morts. De ceux qui ne sont plus là. »Un thème qu’Angelin n’avait pas anticipé, mais qu’il accueille avec gravité. « L’image et la mort sont liées. Dans le catholicisme, la justification des images, c’est l’incarnation. Et dans la société corse, la mort est omniprésente. » Un lien – presque mystique – qu’il interroge avec pudeur. Son travail invite ainsi à ralentir, à contempler, à écouter. Et à se demander, comme lui : que faisons-nous des symboles qui nous traversent ?

Porté par ses passions profondes pour la Corse contemporaine et l’imaginaire des grands textes fondateurs, Angelin Leandri poursuit aujourd’hui son chemin entre transmission, création et réflexion. Désormais réalisateur, l’enseignant-chercheur nourrit déjà de nouveaux projets documentaires. Mais toujours dans la même veine, celle de l’exploration de l’humain, de la mémoire, et de ce lien si ténu entre l’intime et le collectif. Mais que ce soit avec une caméra ou dans une salle de classe, toujours avec cette même exigence de quête du sens.

Les commentaires sont fermés, mais trackbacks Et les pingbacks sont ouverts.